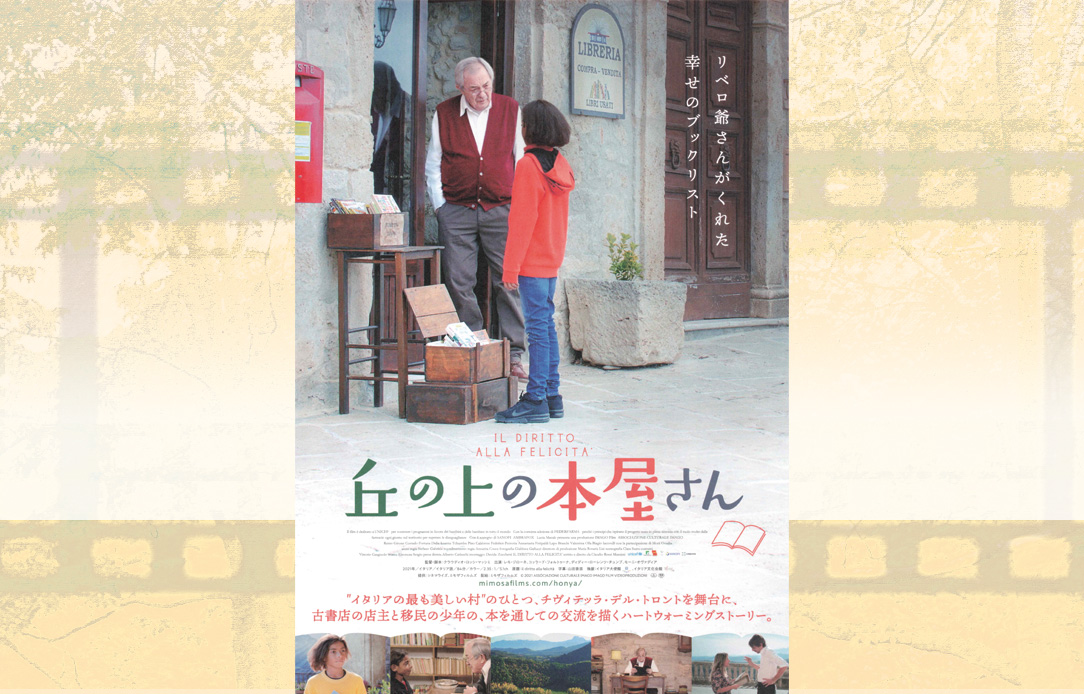

『丘の上の本屋さん』評価:星4つ⭐️⭐️⭐️⭐️

こんにちは!映画好き絵描きのタクです。 もし、素敵な風景に囲まれた丘の上に、小さな本屋さんがあったなら、こっそり覗いてみたいと思いませんか?

「幸せとはなんだろう?」「日々を生きるってどういうこと?」

そんな答えが見つかるかもしれない、小さな宝石のような映画が今回レビューで取り上げる『丘の上の本屋さん』です。

ロケされたのは、「イタリアで最も美しい村」にも選ばれたチヴィテッラ・デル・トロント。

では、『丘の上の本屋さん』を観に、イタリアトスカーナへとムービートリップしてみましょう。

最初に予告編を貼っておきますね。

『丘の上の本屋さん』はどんな映画?〜解説

『丘の上の本屋さん』の舞台はイタリア・トスカーナの丘の上に佇む小さな村です。

主人公は時間が残り少なくなってきた店主の老人と本屋にやってくる少年です。

店主が小さな古書店人生で得てきた珠玉のセリフが、店に立ち寄るアフリカ移民の男の子、近所の友人たち、そして時折訪れる客たちの間で交わされます。

映画の見どころは、小さな町での淡々と繰り返される日々。その静かな描写が素敵な映画です。

以下に公式サイトの解説を転載しておきます。

イタリアの風光明媚な丘陵地帯を見下ろす丘の上の小さな古書店。訪れる風変りな客たちを温かく迎え入れるリベロの店は街のちょっとしたオアシス的な存在でもある。ある日、店の外で本を眺める移民の少年エシエンに声を掛けたリベロは、好奇心旺盛なエシエンに、コミックから児童文学、中編小説、長編大作、さらに専門書まで次々と店の本を貸し与えていく。エシエンから感想を聞きながら、様々な知識やものの見方や考え方など、リベロはジャンルを超えて叡智を授ける。そしてイタリア語で「自由(Libero)」を意味する自身の名の通り、エシエンに自由であること、誰もが幸せになる権利を持つことを伝えていくのだった。物語の舞台となる “イタリアの最も美しい村”のひとつ、チヴィテッラ・デル・トロントの息をのむ絶景や、石造りの歴史ある街並みを味わえるのも本作の大きな魅力。リベロとエシエンの交流を軸に、古書店に集まってくるユーモラスで個性あふれる人々、繰り返される日々の暮らし、小さな幸福は愛おしく観る者の心に染みこむ。そして人生を豊かに形づくるヒントが詰まったリベロの「幸せのブックリスト」は観客の知的好奇心を刺激する。リベロ役のレモ・ジローネは、『フォードvsフェラーリ』(19)、『我が名はヴェンデッタ』(22)など映画や舞台、テレビなど幅広く活躍してきた大ベテラン。本作の製作にはユニセフ・イタリアが共同製作として参加している。

『丘の上の本屋さん』ロケ地は?

こ母映画のロケ地は、イタリア中部のアブルッツォ州。「最も美しい村」の一つといわれている村、チヴィテッラ・デル・トロントです。歴史的街並みが保存され、映画のような普通の暮らしが営まれている観光地です。

『丘の上の本屋さん』を見た後に、イタリアにこの映画をはじめ様々なイタリア映画のロケ地巡りの旅をするのも、映画の楽しみの一つと言えると思います。

『丘の上の本屋さん』スタッフ・キャスト

監督:クラウディオ・ロッシ・マッシミ / 脚本:クラウディオ・ロッシ・マッシミ

キャスト:レモ・ジローネ(リベロ)/ ディディー・ローレンツ・チュンブ(エシエン) / コッラード・フォルトゥーナ(ニコラ) / 他

『丘の上の本屋さん』あらすじは?

ではまず、さらりとあらすじを紹介しておきますね。ネタバレもありますので、あらすじ観ないで映画を観たい方は、スルーしてください。

舞台はトスカーナ地方の丘の上にある小さな町。町は城砦でぐるりと囲まれ、中世のたたずまいそのままだ。

トスカーナの風景を見下ろす城壁のすぐそばにある、小さな古書店。店の主人は初人生の先が短くなってきた、リベロ。

隣には一軒のカフェ。若い友人のニコラが働く。店をサボっては古書店に顔を出すニコラ。彼は店に時折顔を見せるキアラが気になってしょうがない。そんなニコラを暖かく見守るリベロだ。

ある日、古書店に数冊の古本を買い取って欲しいと町の男が立ち寄る。

ゴミ箱から拾ったというその中には一冊の日記ノートがあった。その日記を静かに開くリベロ。日記から立ち上がってくるのは一人の女性の人生だ。

また別の日、一人の少年が店にやってくる。アフリカからの移民の子、エシエンだ。

小遣いがないエシエンに、リベロは、漫画本を貸し出す。

翌日、本を返しにくるエシエン。

その日から、リベロはエシエンに一冊づつ本を貸し始め、物語を通してエシエンとの交流が始まる…。

あらすじはこんな感じです。

あらすじ、といっても静かな日常と本を通した会話がストーリーを進める映画です。ですが、その日常と会話が絶品です。

『丘の上の本屋さん』あらすじラストまで〜ネタバレ注意

以下にネタバレになるラストまで書いておきます。閲覧注意です

貸し出す一冊一冊を大切に読んでくれるエシエンに、リベロは一冊の本を手渡す。

「この本は返さなくていい。プレゼントだ。君にとって大切なことがこの本には書かれている」

難しい本だったのだろうか? エシエンが時間をかけてようやく読み終わり、古書店を訪れる。

すると店のドアに貼られていたのは、店主リベロの訃報…。

プレゼントのその本は、病に冒されていたリベロからエシエンへの「遺言」でもあったのだ。

手渡された本に書かれた言葉が映画の最後を締めくくる。その本は、「世界人権宣言」

書かれていたのはこんな言葉だった。

「人生で一番大切な事は、幸せになる権利だ」

では、ぼくの感想レビューにすすみます。

『丘の上の本屋さん』ぼくの感想

『丘の上の本屋さん』で描かれるのは「当たり前の日々の愛おしさ」

映画には様々なジャンルがありますよね。アクションでハラハラな非日常に遊ぶ映画もあれば、ロマンスにドキドキと心をときめかせる2時間もあります。

『丘の上の本屋さん』にはそんなハラハラもドキドキもありません。

ですが、ハラハラドキドキにはない「普通の日の愛しさ」がていねいに描かれていました。

それはもう、ぎゅーっと抱きしめたくなるような「愛しさ」。

古書店にやってくる客も、それぞれが繋がりのない「ごく普通の人々」です。

そんな人々が、本を選び、あるいは探している本はないか?と店主リブラと話すのですが、映画を観ているうちに、ふと「古書の気持ち」になっている自分に気づきました。

不思議な感覚でした。だって、「本の気持ち」、ですよ。

「古書は、それぞれが縁を求めて、出会う人との人生(本の人生)を楽しんでいるみたいだな」、、、うまく言えませんが、そんな感じなのです。新鮮な感覚でした。

劇中、リベロは、少年エシエンに、「今日はこれを貸すよ」と、一冊ずつ本を選び、貸し続けます。

エシエンが読み終えて持ってくると、リベロはエシエンに、貸した本の「ひとこと感想」を求めます。

エシエンはよく考えて、正直に答えます。エシエンの感想に対してリベロが返す言葉は、全てとても示唆に富み、宝石のような輝きに満ちています。

観ているぼくは、エシエンが本を返しにくるたびに、「繰り返されるその対話」を心待ちにするようになっていました。

ブックリスト〜どんな本が登場するの?

ちなみに、劇中でリベロがエシエンに貸し出した本の名前は、ネタバレになりますが、

「ピノキオ」

「イソップ物語」

「星の王子さま」

「白鯨」

です。

「ピノキオ」を読んだエシエンが、感想を求められ、どう答えたのか?

その答えにリベラはなんと返したのか…?

その対話を書き留めたくなるほど、映画の中には素敵な言葉たちが溢れています。

リベロとエシエンの会話に限らず、リベロとニコラの会話もまた絶品です。

ぼくは、登場人物のセリフのやりとりのあっちこっちに、ニヤリとしたり、

「そう答えるか!」と膝を打ったりしていました。

映画『丘の上の本屋さん』の中で交わされるセリフたちは、それは最上の人生を味わうような対話集でもありました。

そしてクライマックス・ラストに登場するのが『世界人権宣言』です。

以下に全文を「国際連合広報センター」のサイトより転載しておきます。

改めて読んでみました。映画の中で、店主が移民の子にこの本を読ませた理由がわかります。

世界人権宣言

前文

人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、

人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、

人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権保護することが肝要であるので、

諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、

国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、

加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約したので、

これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、

よって、ここに、国際連合総会は、

社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と遵守とを国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。第一条

すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。

第二条

- すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。

- さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。

第三条

すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。

第四条

何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。

第五条

何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。

第六条

すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。

第七条

すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。

第八条

すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。

第九条

何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。

第十条

すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。

第十一条

- 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。

- 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。

第十二条

何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。

第十三条

- すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。

- すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。

第十四条

- すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。

- この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原因とする訴追の場合には、援用することはできない。

第十五条

- すべて人は、国籍をもつ権利を有する。

- 何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。

第十六条

- 成年の男女は、人権、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。

- 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。

- 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。

第十七条

- すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。

- 何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。

第十八条

すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。

第十九条

すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。

第二十条

- すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。

- 何人も、結社に属することを強制されない。

第二十一条

- すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。

- すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。

- 人民の意思は、統治の権力を基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によって行われなければならない。

第二十二条

すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。

第二十三条

- すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。

- すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有する。

- 勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けることができる。

- すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利を有する。

第二十四条

すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有する。

第二十五条

- すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。

- 母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。

第二十六条

- すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。

- 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。

- 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。

第二十七条

- すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。

- すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。

第二十八条

すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対する権利を有する。

第二十九条

- すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対して義務を負う。

- すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当っては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。

- これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使してはならない。

第三十条

この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。

『丘の上の本屋さん』ぼくの評価は?

ぼくの評価は星4つ

実に静かな映画ですが、深いメッセージを丁寧に描きこんだ映画でした。

ぼくの評価は、星四つ⭐️⭐️⭐️⭐️です。

ここからは評価に至った考察を二つ書いておきます。

『丘の上の本屋さん』まとめ考察

何気なさが導く普遍的なメッセージ

映画の中で舞台となるのは、古書店と隣近所。そしてエシエンがいつも借りた本を読み始める公園です。実に実に狭いエリアです。ところが時々、丘の上から遠くを見下ろした、これまた何気ないトスカーナの田園風景が挟まれます。

映画はどこまでも何気ない日常、そして何気ない風景を描き続けます。

ここに『丘の上の本屋さん』のメッセージが隠れていると、ぼくは感じました。

『丘の上の本屋さん』の制作陣が映画に託したメッセージの一つは「普通の日々、当たり前の風景の中にこそ、最高の美しさは潜んでいるんだ」というシンプルな、しかし、普遍的なことだったように思えます。

そんなセリフはもちろんどこにも出てきません。が、それがぼくの受け取ったメッセージです。

『丘の上の本屋さん』の名言たち

劇中、登場人物がかわす会話がとても印象に残りました。

好きないくつかのセリフ〜名言を以下にメモしておきますね。

「そんなことを紳士の口から言えるわけがないだろ。」…ニコラ

「欲深い人は、あるものをもっと欲しがる。いい感じの人には気をつけろ」…ピノキオの本の対話から

「汝 常に希望を選ぶべし」…セネカ

「これぞ、文化だ。」…教授

「人生で1番大切な事は、幸せになる権利だ」…(世界人権宣言)

僕にとって、『丘の上の本屋さん』は、何度も繰り返し観たい映画となりました。

そう、映画の中でもリべロがエシエンに言う、こんなセリフがありました。そのセリフでレビューを終わりにしたいと思います。

「本は、2度読むんだ。最初は理解するため。2度目は考えるため」

、、、あっ、そうか、、、映画も同じ、ですね。

『丘の上の本屋さん』のレンタル、配信情報

U-NEXT/RAKUTEN TV/TELASA/クランクインVIDEOでレンタルできます。

コメント